平素よりお世話になっております

島根大学医学部救急医学講座岩下義明と申します

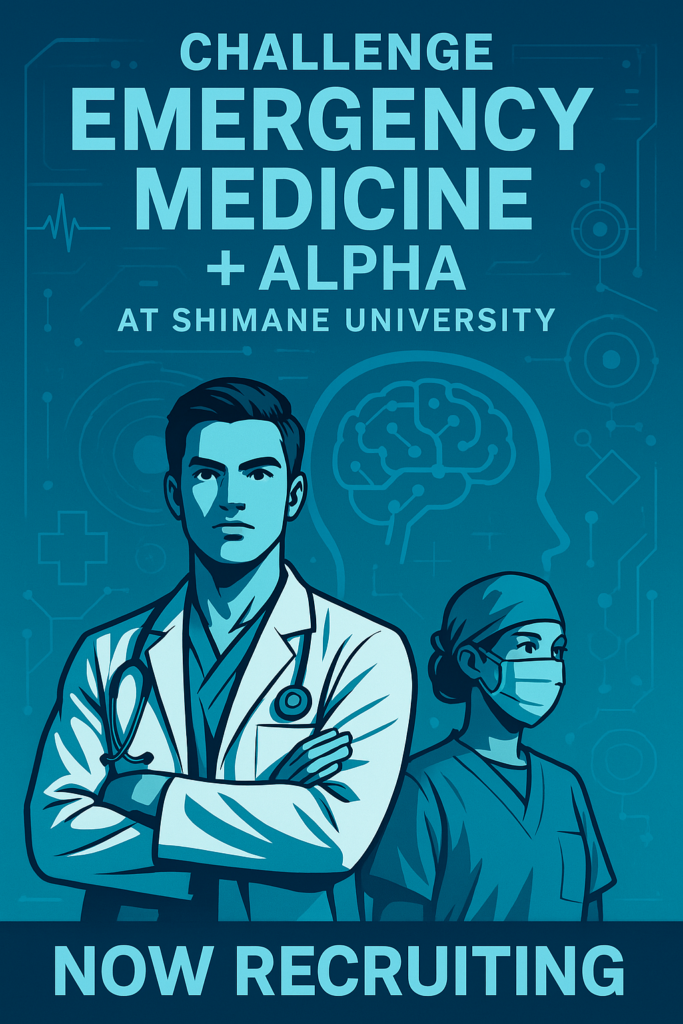

島根大学医学部救急医学講座・大学病院救急科で常勤医師として勤務してくださる方を緊急大募集しております

現段階で2025年8月以降の診療を行うことができない状態にあり大変困っています

困っているので助けて欲しいというのは、私の願いですが、それだけではなく参加していただける方には”チャレンジ”を提供することをお約束します

下記に我々の行なっている仕事をご紹介します

診療:

診療業務は1-3次のER型救急外来診療が主体です。当院には有名な高度外傷センターがあり、外傷・急性腹症・産科救急・院内急変はそちらが対応、ICU管理は麻酔科集中治療部がクローズド管理を行なっています。

出雲市の人口17万人、島根県全体でも人口60万人です。同じ市に島根県立中央病院がありそちらが高度救命センターを擁しています

よって、我々が入院対応する最も多い疾患は高齢者の尿路感染症、不明熱、敗血症性ショック、心肺停止蘇生後などです。ご想像されるとおり、いわゆる挿管・ECMO・CRRTなどの患者は非常に少ないです。

しかし、こちらもご想像される通り、これこそが現代日本の救急診療の典型像であり、この診療を大学病院でしっかり実施し、それを地域の医療機関の規範としていくことが今の、そしてこれからの大学病院救命センターのもう一つの役目であると確信しています

なお、高度先進特殊医療としては、感染症の多機関前向き研究に参加し、エントリー数上位に入っていたり、私が高気圧酸素治療センターのセンター長も兼任したことから、高気圧酸素治療の適応となる疾患の検討をはじめたり、もちろん日本有数の広さを誇るHybrid ERを用いた診療にチャレンジすることも可能です

とはいえ、診療のみでは”チャレンジ”が少ないこともありその他の部分もあります

研究・開発:

いわゆる伝統ある大学ではないため、私から研究テーマを強制することはありません。逆にいうとご自身の興味のあることを持ち込んで研究に”チャレンジ”することを全力でサポートします。

私が現在取り組んでいるのはEITを用いた医療機器の研究・開発です。当方にはEITに関する開発を行っている企業からの共同研究講座(いわゆる企業からの寄付講座のようなもの)を併設しています。EIT技術を用いた新たな医療機器の開発に取り組んでいます。こちらの仕事を一緒に行ってくれる方も大募集しています。

https://www.posh-wl.co.jp/

その他、スウェーデンの医療制度の研究、中小規模の病院からの転院についての研究、小児の抜管に関する研究、出雲消防との研究なども進行しています

今年度は、東京や大阪から面白い大学院生も集め、さらにAIの使い手やバズる動画の使い手を特別協力研究員に迎え入れ、より一層、医学だけをやっている研究者では思いつかないような研究をリリースしていきます

https://mediengine.jp/

https://lp.curalumi.com/ja

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/1714562?display=1

教育:

通常の学生教育のほかに、空いた時間に救急外来での実習を希望する学生がたくさんいます。そのような学生にどんどん診療参加型で実習に参加してもらっています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjms/40/3-4/40_61/_article/-char/en

低学年の学生向けに英語で症例検討会をしてもらう授業を持っています、また大学生の地域実習や、高校生への医療体験実習も行なっています。その他今年度はN高とのコラボ授業も検討中です

これらの維持発展、興味のあることに”チャレンジ”してもらえます

地域との取り組み:

こちらが私が最も力を入れている分野です

コミュニティナースとの取り組み、一般社団法人出雲ベースを立ち上げて学生と地域住民の交流の拠点を作る、ウーバー福祉車両プロジェクト、、、などなど実績・予定あります。自由な発想で地域住民との交流プロジェクトの立ち上げに”チャレンジ”してください。全力で支援しますし、これまで5年間で培ってきた土壌を提供します。

医局制度

当方は大学病院ですが、いわゆる医局制度をとっていません。私は大学教授・診療科長ではありますが周辺医療機関への実質的な人事権はありません。辞めたいタイミングで辞めて別の大学や医療機関に行っていただくことが可能です。大学病院での勤務は大学病院との労働契約に基づいて勤務してもらいますので、たとえば有給などを私が制限することは制度上不可能です。

なぜ、診療以外に”チャレンジ”を求めるのか?

それは全て診療につながると確信しているからです。

学生が医師になると、まず点滴や採血ができるようになりたいと思います。末梢点滴ができるようになると次は中心静脈が刺せるようになりたいと思います、次に挿管、人工呼吸管理、手術、、、外科系でなくともより複雑な疾患、より複雑な病態を治療できるようになりたいと思います。それはそうです。ひとは知らないうちに”チャレンジ”を求める生き物です。ゆえに診療のみに”チャレンジ”をおくと、我々のような田舎の病院ではどうしても高度先進特殊医療を要する患者数がすくなく、それならばと都会に出たいと思うようになります

そこで、ご紹介したような研究・開発・企業連携・地域教育・地域活動などを進めるとどうなるか?医療職種以外の地域や地域住民と関わる人が増え、住民ひとりひとりに目が向くようになります。するとどうでしょう、今まで見ていた「90歳女性、発熱、体動困難で救急受診、検査の結果、急性腎盂腎炎、敗血症と診断、家人は挿管は希望せず、抗菌薬治療のみ行なっています」というプレゼンから、「90歳女性、もともと〇〇町でXXの仕事をしていて、現在もXXを続けている方、発熱、体動困難で受診しました。この方、私が〇〇のプロジェクトで一緒にやってるXXさんのおばあちゃんなんですよ」といった病気だけをみるのではなくひとを見ることができるようになります。するとより当事者意識を持ってその人自身の生き方に沿った治療が提案できるようになります。これによって単なる画一的な高齢者医療ではなく、ひとりひとりの患者に沿った診療に”チャレンジ”できる医師になれるでしょう

まあ私自身もまだまだ道半ばですが

救急医療業界にこのような考えの医師を増やしていくことが私の最大の”チャレンジ”です

話しは長くなりましたが、救急医のみならず総合診療やその他のバックグラウンドを持つ方でも、このような話しに興味を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一言でも良いので私にメールください

募集している職位は、准教授、助教、医科医員など各種あります

(下記は准教授の募集要項 その他についてはメールください)

https://www.med.shimane-u.ac.jp/saiyou/saiyou_list/qqgjkj2024.html

何卒よろしくお願いいたします

PR動画

https://www.youtube.com/watch?v=0yna4J0aefM&t=10s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島根大学医学部救急医学講座 (教授)

学長特別補佐(大学魅力化コーディネート担当)

島根大学先進医療電磁工学共同研究講座 (兼任)

京都芸術大学学際デザイン研究領域 (修士課程在学中)

一般社団法人 出雲ベース (代表理事)

岩下義明

iwaci1ta@med.shimane-u.ac.jp

https://lit.link/iwaci1ta

#救急医, #大学教授, #まちづくり, #医工連携, #デザイン思考, #島根から世界へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー