教育活動

大学病院として教育活動にも力を入れています

医学生の見学・研修は随時受け入れています

3年生

講座配属

島根大学3年生が、少人数で希望する研究室に配属され、研究に触れる授業。救急医学講座では、オンライン上で、本学卒業生の原正彦先生の著書の輪読会を、本学学生に限らず研究に興味のある全国の医療従事者に参加を募り、臨床研究のむつかしさ、その攻略方法について実際の経験に基づく、リアルなディスカッションを行っている。

学生には実際にリサーチクエスチョンを立てて、アンケート調査を行い結果をまとめて学会発表してもらうということを行っています。

4年生

チュートリアル講義、診療実習

救急医療に関わる講義、蘇生法に関わる実習などを体験し、医師としての基本的な知識・技術を身につける。

5年生

臨床実習

GIO(一般目標)

救急医療の現場に入り、病院前から救急外来での患者になされる診療を理解することで、救急医療の果たす役割を理解する。

SBO(到達目標)

- 救急医療をとりまく時代的、地理的背景を理解する

- 病院前救急医療のシステムと救急隊員の工夫を説明できる

- 島根大学病院の救急医療体制について説明できる

- 救急外来を受診した患者に対して時間軸を意識して診療を組み立てることができる

- 患者の重症度、緊急度を意識した診療を行うことができる

- 患者の身体的訴えの背景にある社会的心理的事情にも思いを寄せることができる

6年生

臨床実習

GIO(一般目標)

- 救急患者に対する実践的な診療能力を身につける

- 救急患者の診療内容を口頭及び症例報告形式でプレゼンテーションすることができる

- 患者の気持ちに寄り添った診療を行うことができる

SBO(到達目標)

- 多数の患者の診療を自分で行い実践的な診療能力を身につける

- 初期診療におけるバイタルサインの重要性を説明できる

- 緊急度を評価でき、診断・治療の計画を立案できる

- 重大な病変を見逃すことなく診断できる

- common disease に対する基本的な戦略を立案できる

- 患者それぞれに適切な治療方針を説明できる

- 患者や家族に対する適切な接し方を習得する

6年生の選択制の臨床実習では、4週間回ってきてもらいます。救急外来では日勤または準夜勤に入り、患者さんの病歴聴取、身体所見をとって、検査・治療方針について上級医とディスカッションするということを繰り返してもらいます。

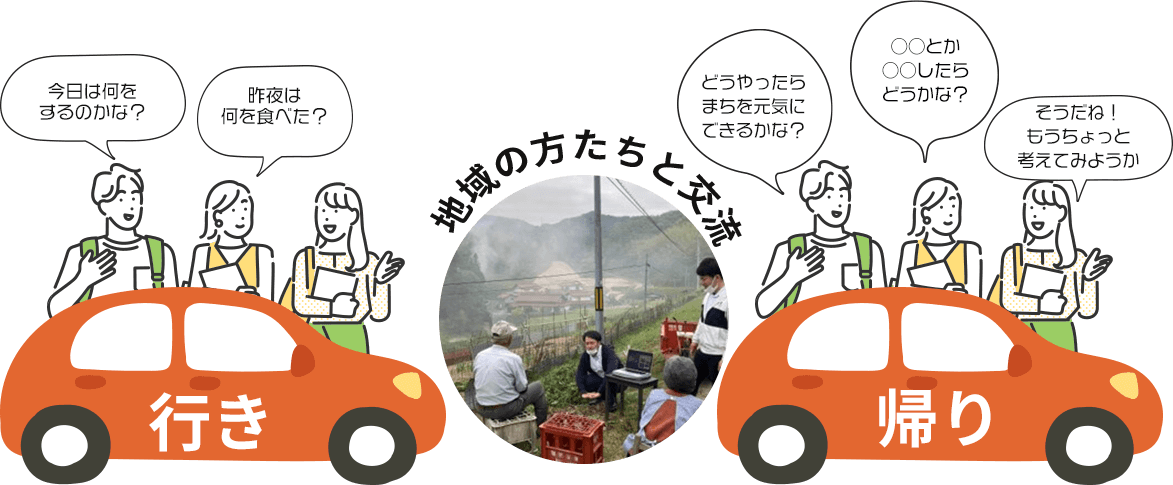

4週間のうち1週間は雲南市のコミュニティーナースカンパニーで暮らしの中で1人の住民として地域の住民と出会い関係性を築くことを行ってもらいます

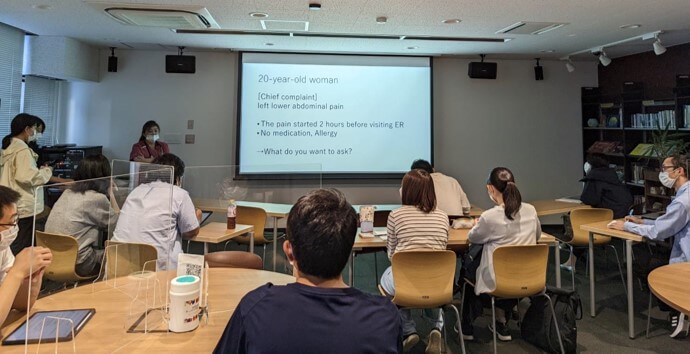

臨床英語 (選択授業)

必修の英語科目以外でさらに英語力を向上させたい学生を対象とした、アドバンスト・イングリッシュスキルコースの一環として、開講している選択制の授業で、単位も修得可能。

低学年のうちから、高学年の学生と一緒に、実際の症例に基づく症例検討会を英語で行うもの。

地域医療と地方創生 (ギャップターム)

夏休みの期間を使って、1週間の集中講義を行い単位を認定する授業。

2日間の集中講義、2日間のフィールドワークを通じて、島根県の地域医療・介護の実践を経験し、その課題をみつけ、これからの取り組むべき方策について考察を行う。最終日には発表会を行う。

医学部のみではなく、島根大学全学部から受講生を公募。

救急外来時間外実習

背景

現在の大学病院での臨床実習では、診断のついている患者が多く、診断のついていない患者に対する初診を行う機会は限られている。また、近年では、コロナウイルス感染症の拡大により実際に患者に触れる機会がさらに減少している。

時間外実習とは?

時間:準夜帯の18:00~23:00

(正規のカリキュラムの臨床実証が終了した後)

場所:島根大学医学部付属病院救急外来

(ER型救急で、年間2500台の救急車と1000件のWalk IN患者が受診)

感染対策:医療図タッフと同等

使って考えます!

顕微鏡で確認

きっかけ

- 対面で実習ができなかった!

- 診察能力を向上させたい!

- 患者さんが病院に訪れる状況をしりたい!

実習の流れ

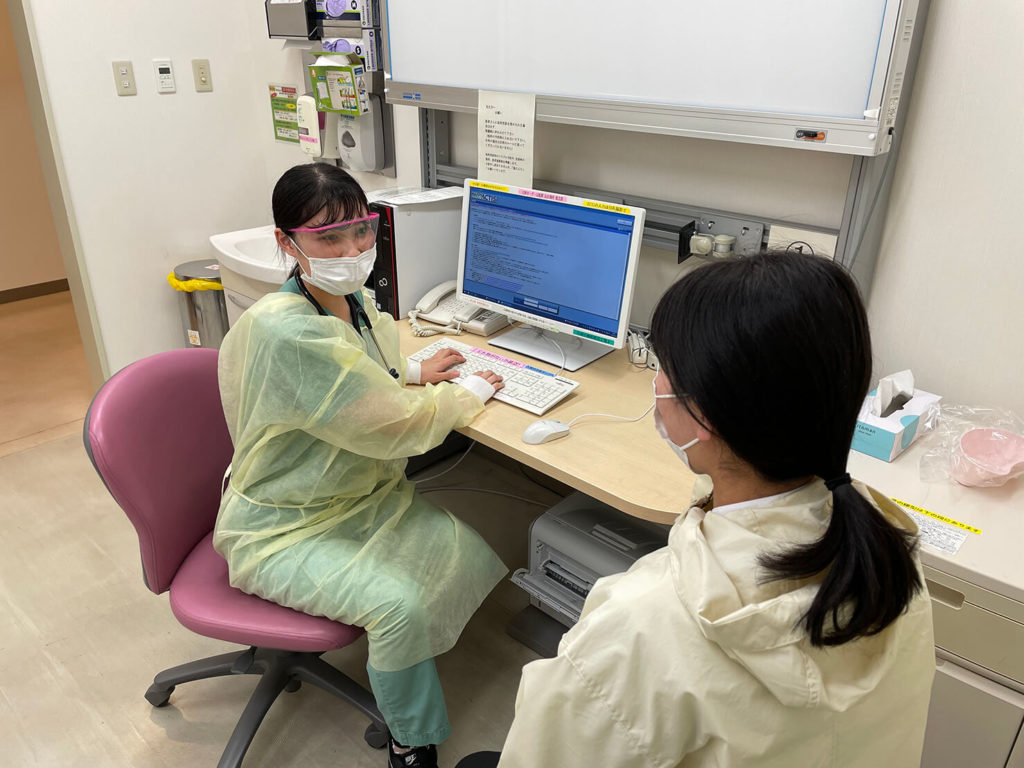

1.受信患者の問診と身体所見を取る

患者さんのお話を聞いて、身体検査をとります。

(最初は誰もがドキドキしながら挑戦しました。)

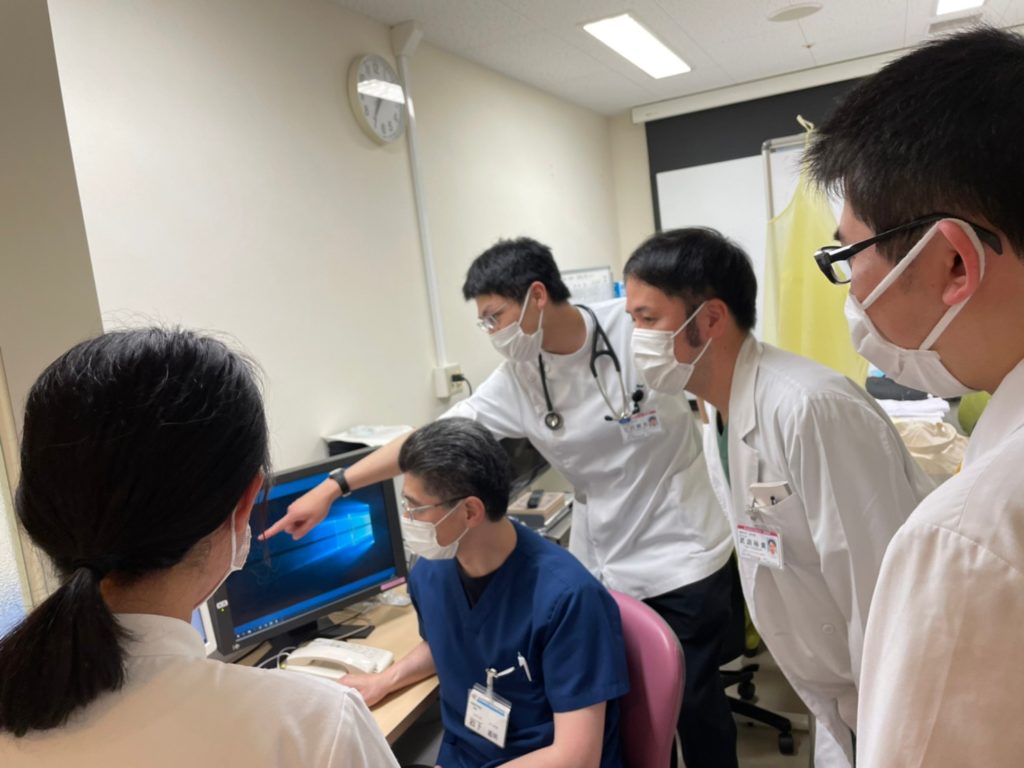

2.上級医にプレゼン

患者さんを診察後には、プレゼンをして方針を確認します。

3.上級医に相談し、検査・治療の方針決定

4.フィードバッグ

重要なポイントが学べます。

実習の効果

コロナ禍における臨床実習減少を補うことができた!

他職種や院内他科への理解も進んだ!

初期研修医

島根大学病院救命救急センターでは、様々な重症度の疾患の初期評価ならびに対応について幅広い経験ができます。これにより、将来何科に進んでも初期対応に役に立つ知識を得ることができます。インフルエンザや腰痛などのcommonな疾患から、特殊な疾患の紹介まであり、市中病院のような多様な経験と大学病院らしい高度特殊症例の経験の両方を経験することができます。また、救急外来を受診する患者数は年間約12,000名、救急車は約2,500台であり、数の上でも十分な研修を受けることができます。2交代のシフト制で休みも十分に取得することができます。

研修内容と到達目標

研修内容

救命救急センターでの外来初療を主な研修とします。ウォークインの患者から救急車での来院患者までの初療を担当し、上級医への所見のプレゼンテーション、検査・治療方針のディスカッション、必要な診療科へのコンサルテーションまでを行います。また、救命救急センターとしての入院患者も年間100名程度あり、敗血症・中毒・蘇生後脳症などの救急疾患から、高齢者の尿路感染症などのcommonな疾患、明らかな器質的疾患がないものの帰宅が困難な患者の経過観察入院など、総合診療的な部門も担当します。

到達目標

まずはどのような主訴の患者であっても自分で話をして評価をするという、医師としての基本的な姿勢を身に付けることを最大の到達目標とします。一般外来とは異なる、時間軸を強く意識した診療を行うこと、多数の軽症患者の中から重症化の可能性のある症候を見逃さない能力を身に付けることも救急研修としての目標です。また、軽症患者であっても患者の悩みに寄り添い、その社会的背景まで思いを巡らせることができる医師になって欲しいと考えます。

- ホーム

- 教育活動

©Shimane University, Department of Emergency and Critical Care Medicine / Shimane University Hospital, Emergency Medical Center All rights reserved.